医改路漫漫,分级诊疗是其中至关重要的一环,“小病去社区,大病去医院”便是其最理想格局。医联体建设可以有力打通关键节点,畅通分诊、转诊渠道,而其中专科医联体建设已日渐成为趋势。

● 2015年12月,北京市海淀区口腔专科医联体成立。

● 2016年4月,安徽全省皮肤性病专科医疗联合体在合肥成立。

● 2016年5月,以湖南省儿童医院为核心的湖南儿科医联体成立。

● 2016年8月,国家呼吸临床研究中心·中日友好医院与170余家医疗机构联合成立呼吸专科医联体。

……

1、学科带头,优势下沉

该平台的技术支持方——卓健科技的创始人兼总裁尉建锋表示,“医院与医院的协作最终还是要以学科作为落地。”

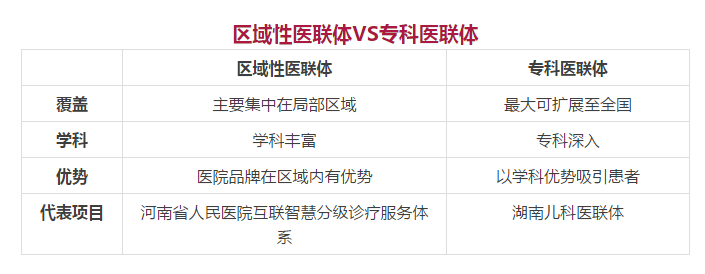

专科医联体可作为区域性医联体的补充,发挥优质资源的辐射效应,把现有专科资源统筹起来,方便上下级医院开展专业、深入的协同诊治。

下级医生可以得到上级专家的远程指导,一方面提高专家资源利用率,另一方面也有利于助推优质医疗资源下沉,让更多患者在家门口看好病。

利用互联网前沿技术,实现专家、临床、科研、教学、患者等资源共享,让医疗技术多跑路,患者就医少跑路是医联体建设的目标。例如传统医疗中繁复的上下级医院转诊,通过医联体平台的信息化技术,即可实现一键不卡转诊,省略重复的门诊、急诊过程,实现诊断的连续性和治疗的不间断。

同时,专科医联体以其学科特殊性,在资料传输、硬件设备配置等各方面可实现针对学科的定向技术升级,更细化专业功能,让信息化技术真正跑起来。

中华医学会呼吸病学分会主任委员王辰院士认为,相对于区域性医联体来说,专科医联体就是要专门解决某专科领域医疗和学科建设问题,是“提高型”医联体。应充分建立帮扶机制、辐射项目,看到不均衡的情况,互相搭把手,让优质资源尽可能复制。

国家卫生计生委医政医管局局长张宗久表示,在医改新形势下建立专科医联体,可以有序安排专科患者就医,提高专科医疗水平,带动学科发展的重要探索,未来必将形成模式,发挥重要作用。

文章部分观点来自搜狐网